Edito

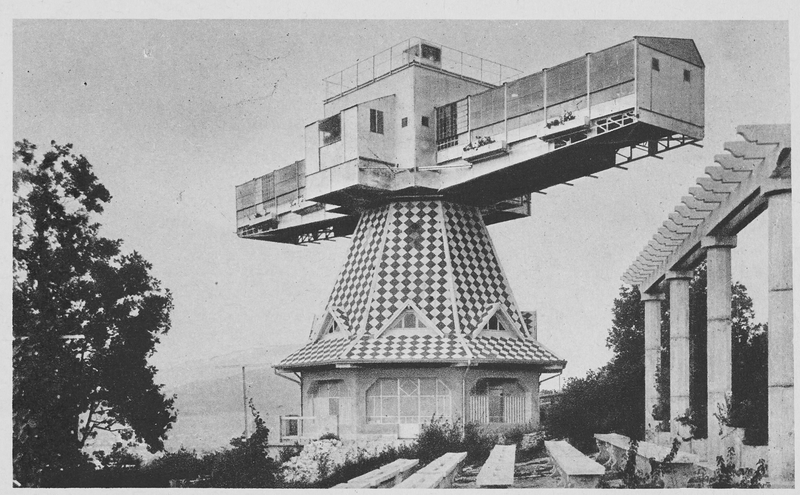

LA TOUR D’OMBRES / CHANDIGARH

La Tour d’ombres est une réponse aux contraintes climatiques de Chandigarh. Ses façades proposent des solutions au problème de la maitrise du soleil, suivant les quatre points cardinaux, par la création de " brise-soleil ", filtrant et diffusant la lumière directe par réflexion. Ces principes constructifs sont notamment mis en oeuvre dans la composition des façades du Palais de l’Assemblée.

Sur la ."Colline géomètrique " , deux arcs paraboliques représentent les différences entre solstice d’été et d’hiver relatifs à la course du soleil.

Photographies extraites de l’exposition présentée à Paris au Pavillon de l’Arsenal : Vivre à Chandigarh, ou un " idéal de modernité " en Inde. Commissariat scientifique : Jean-Michel Landecy, architecte et photographe Anita Robert , journaliste.

L’urgence de la construction durable, reconnue au cours des dernières décennies, est sans précédent. L’attention portée au soleil et à l’énergie que cet astre transmet vers la Terre sous forme de rayonnement électromagnétique revêt une importance majeure à cet égard1. Nous en percevons la lumière et la chaleur, qu’il convient de savoir exploiter ou contre lesquelles il est souvent nécessaire de se protéger2. Cette sensibilité accrue à l’environnement et à la construction durable s’inscrit dans un contexte plus large, marqué par l’une des crises les plus graves du système de production et de consommation occidental, dont les relations avec les questions sociales sont telles qu’il n’est pas rare de lire ou d’entendre parler d’une crise globale des valeurs occidentales et d’une remise en cause des équilibres politiques et économiques mondiaux. Ce lien étroit entre la problématique environnementale et les crises économiques et sociales ne concerne pas seulement l’actualité. Il remonte aux années 1960 et 1970, après une période d’environ trente ans de croissance exponentielle de la production industrielle, de la consommation et des services, que l’économiste français Jean Fourastié a rendue célèbre sous le nom de « Trente Glorieuses »3. La croissance fut alors accompagnée par des politiques keynésiennes de soutient à la demande qui ont été la base de la formation de État-providence. Les conditions étaient séduisantes sur le plan matériel, mais dévastatrices à bien d'autres égards. L’expansion économique ne pouvait se poursuivre indéfiniment sans entraîner un coût social élevé, y compris sur le plan écologique, avec le déclenchement d’une crise du système4. Ainsi, dans les années 1960, malgré l'amélioration du bien-être matériel, un sentiment généralisé et persistant de mécontentement, d'insatisfaction, d'inégalité et de ressentiment s’installa5. John Kenneth Galbraith explique cela par les distorsions du système industriel, qui repose sur le contrôle du comportement des consommateurs afin de créer de nouveaux besoins et de nouvelles demandes6. L’économiste Fred Hirsch souligne que la crise avait été exacerbée par la corrélation entre la valeur matérielle pure de la plupart des biens industriels et la valeur positionnelle et sociale d’autres actifs, y compris l’environnement7. Ces derniers peuvent être considérés comme des biens de « consommation rivale », c’est-à-dire que leur valeur diminue lorsque la demande augmente, que ce soit par leur utilisation lorsque la disponibilité est théoriquement illimitée, ou par leur exploitation lorsque la disponibilité est limitée8. Le premier cas peut être illustré par l'éducation. À mesure que le niveau général d'éducation augmente, la valeur des diplômes scolaires et universitaires a tendance à diminuer, ce qui entraîne une baisse des rendements sur le marché du travail. Le deuxième cas concerne l'environnement. Plus il est exploité, plus il est dévalorisé et déprécié. Selon Hirsch, à mesure que la satisfaction des besoins fondamentaux et l'État-providence progressaient, la société se tournait vers des biens de valeur positionnelle et sociale, qui étaient simultanément dépréciés par la consommation de masse, conduisant à une crise.

C'est dans ce contexte social qu'est né le mouvement environnementaliste et écologiste9. En 1968, le Club de Rome a été fondé à l'Accademia dei Lincei. Des intellectuels, des scientifiques, des lauréats du prix Nobel, des hommes politiques et des entrepreneurs ont rejoint cette association et ont publié en 1972 l'ouvrage fondateur Limits to Growth (Les Limites de la croissance)10. Les auteurs y identifiaient cinq grandes tendances qu'il fallait limiter afin d'éviter des effets négatifs graves. Deux d'entre elles concernent l'environnement et constituent encore des questions d'actualité pour le secteur du bâtiment : l'épuisement des ressources non renouvelables et la dégradation de l’environnement. Ainsi, à partir des années 1960, des premiers expériences en matière de construction durable ont vu le jour dans plusieurs pays, y compris en Suisse11. Ces expériences anticipatrices se sont tout d’abord concentrées sur la question énergétique en proposant l’exploitation passive de l’énergie solaire par des capteurs, ainsi que des compositions architecturales adaptées et le choix approprié des matériaux et des techniques de construction12.

La fin de la crise pétrolière et les espoirs placés dans la fission nucléaire comme solution aux problèmes d’approvisionnement énergétique ont marqué une brève pause dans la recherche de constructions durables. Cette question réapparaît dans le débat et la pratique professionnelle dès les années 1990, révélant deux dynamiques principales. D’une part, un élargissement de la perspective, passant de la seule question énergétique à une vision plus globale de la durabilité, incluant l’économie circulaire. D’autre part, une spécialisation croissante de ces discours, avec l’élaboration de standards et de normes trop souvent fonctionnels à des intérêts économiques, au détriment de la qualité architecturale et d’une approche intégrée à la construction13. Ces phénomènes peuvent être compris comme le produit de la culture économique néolibérale que Giancarlo Provasi, professeur de sociologie économique, situe entre les années 1980 et la crise de 2008, et dont l’un des traits saillants serait la technocratie14.

Cette situation se reflète dans la fragmentation actuelle de la recherche sur la construction durable, trop souvent réparti entre sciences « dures », sciences sociales, ingénierie et technique, ainsi que gestion administrative, financière, procédurale et formation professionnelle. Il faudrait, au contraire, relier l’ensemble des contributions disciplinaires spécialisées dans un discours cohérent

sur l’architecture durable, considérée comme un remède incontournable aux préoccupations environnementales et sociétales les plus urgentes et actuelles. Il est essentiel de promouvoir la pluralité des efforts scientifiques et professionnels, tout en les intégrant dans un dispositif cohérent afin d’éviter la fragmentation. La définition de la Baukultur, institutionnalisée à Davos en 2018, tente de limiter ce risque en rassemblant sous un même concept les multiples aspects de cette pluralité.

Dans ce contexte, un défi majeur incombe à l’architecte, la seule figure professionnelle appelée à maîtriser l’ensemble des questions relatives à la construction et à la transformation du territoire15, à la fois à l’échelle du détail et du projet global, ainsi que dans leurs dimensions culturelle et technique, locale et globale16.

Ce numéro, ainsi que l’ensemble de la série qu’AS Architecture Suisse consacre, à l’eau (AS 229), à la terre (AS 233) au soleil (AS 235) et à l’air (en projet) — évoquant de cette manière les quatre éléments fondamentaux de la philosophie présocratique — constitue une contribution significative au développement et à la diffusion de la Baukultur. Il offre un corpus conséquent de fiches analytiques portant sur des réalisations architecturales et paysagères exemplaires. Bien que non exhaustif, cet ensemble démontre que les efforts en faveur d’une construction de qualité — sur les plans esthétique, structurel, technique, fonctionnel et environnemental — sont engagés depuis longtemps, en Suisse comme dans d’autres pays. Ces exemples constituent une ressource précieuse, à la fois de connaissances et d’expériences, pour nourrir et consolider la tendance actuelle.

Enfin, dans Soleil comme dans les autres numéros de la série susmentionnée, de nombreux experts sont mobilisés pour apporter des contributions théoriques et professionnelles, qui nous reconnectent à l’essence intime, profonde et ancienne de l’architecture — en tant qu’art de bâtir et de transformer le territoire de manière réfléchie17.

Salvatore Aprea

1 Voir Patrick Chiché, dans ce même numéro.

2 Voir Eric de Thoisy, « Solarium », dans ce même numéro.

3Jean Fourastié, Les trente glorieuses, Paris, Fayard, 1979.

4 Jean Fourastié, Le grand espoir du XXe siècle, Paris, Presses universitaires de France, 1949. David Le Bris, Elie Gray, “ Prédire à la fois les Trente Glorieuses et une stagnation économique après 2000, Jean Fourastié 1949”, Revue française d’économie, 3, 2023, pp. 31–59.

5 Fourastié, op. cit., 1979.

6 John Kenneth Galbraith, The New Industrial State, London, Hamish Hamilton, 1967.

7 Fred Hirsch, Social Limits to Growth. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1976.

8 Giancarlo Provasi, "Dai Trenta gloriosi all’affermazione del neoliberismo: forme di integrazione e «grandi trasformazioni»." Stato e mercato, n. 116, 2019, pp. 175-212.

9 Hirsch, op. cit., p. 19.

10 Donella Meadowns, Dennis, Meadowns, Jørgen Randers, William W. Behrens III, The Limits to Growth: A Report for the Club of Rome's Project on the Predicament of Mankind. New York, NY: Signet Book, 1972.

11 Voir Cyril Veillon, « Le soleil éclaire-t-il l’architecture ? », Bruno Marchand, « L’avenir est solaire : l’œuvre expérimentale de trois pionniers. Architecture et transition énergétique en Suisse romande dans les années 1970 et 1980» et Matyas Enz, « Construire avec le soleil : Ueli Schäfer et le langage de l’architecture solitaire » dans ce même numéro.

12 Voir C. Veillon, op. cit., B. Marchand, op. cit., M. Enz, op. cit., Maggie Martin, « Les stores rétractables : les héros méconnus de l’idéal moderniste suisse », Francesco Frontini, « Soleil tessinois » dans ce même numéro.

13 Sur la suprématie des intérêts économiques au détriment de la qualité architecturale, voir Dimitri Démétriadès dans ce même numéro.

14 Les autres aspects sont le libre marché et la concurrence. Giancarlo Provasi, "Dai Trenta gloriosi all’affermazione del neoliberismo: forme di integrazione e «grandi trasformazioni»." Stato e mercato, n. 116, 2019, pp. 175-212.

15 La transformation du territoire peut également impliquer une utilisation plus efficiente du parc immobilier existant. A ce sujet, voir Rey, Liman, Meylan, « Habitat symbiotique», dans ce même numéro.

16 Voir Dimitri Papadaniel dans ce même numéro.

17 Sur les conséquences néfastes que l’installation de panneaux photovoltaïques peut entraîner en l’absence d’une analyse rigoureuse de la qualité architecturale et du paysage, voir Renato Salvi, « La solitude du paysage », dans ce même texte.

Note de la rédaction

Cher(e)s lectrices et lecteurs d' AS,

Voici notre troisième numéro consacré aux éléments:

– L’eau en 2023 (AS 229 — H2O)

– La terre en 2024 (AS 233 — Terra Firma)

– Le soleil en 2025 (AS 235 — Soleil)

Vous trouverez dans ce numéro notre sélection de projets principalement en Suisse, quelques références historiques suisses et internationales.

Les numéros thématiques de AS sont conçus et créés comme une exposition sur papier. Une découverte ou redécouverte des pionniers, de ces personnes qui ont eu le courage de penser hors des cases préétablies, tout en présentant une sélection de projets réalisés depuis les années 70 jusqu’à aujourd’hui, sans oublier l’art représenté par Sandrine Pelletier dans ce numéro. Il est évidemment impossible de lister ou de citer toutes les avancées technologiques, les industriels et les projets utilisant le soleil. Cette année, de nombreux numéros ont consacré une partie de leur ligne éditoriale au soleil. Ces numéros complètent le nôtre et nous vous invitons à les lire.

Nous pouvons être certains d’une chose : dans le bien comme dans le mal. Le soleil, par son énergie et sa lumière, sera l’un des éléments les plus importants pour notre société à venir.

À nous de comprendre comment l’utiliser intelligemment, en prenant en compte sérieusement le travail réalisé dans le passé, les avancées technologiques actuelles, en s’inspirant de projets internationaux, tout en portant notre réflexion sur les femmes et les hommes qui vivront dans ce monde. Il est donc encore une fois essentiel de souligner l’importance de l’architecture, c’est-à dire de créer pour les Hommes de quoi se protéger et vivre dans le monde qui les entoure, avec une technique constructive intelligente, une esthétique et une sensibilité sociale et humaine, pour tous.

Ce numéro n’aurait pas pu se faire sans l’aide précieuse de :

Salvatore Aprea, Bruno Marchand, Patrick Chiché., Dimitri Dimitriades, Dimitri Papadaniel, Cyril Veillon, Renato Salvi, Eric de Thoisy, Maggie Martin, Ludo Groen, Mathyas Enz, Emmanuel Rey et Martine Laprise, Alberto Caruso, Charles von Büren, Laura von Hagen, Eliane Rodel, Maria de Gibert, Christophe Lietz, Françoise Jaunin, Sandrine Pelletier (qui nous offre les couvertures 2025), ainsi que les photographes présents, notamment : Jean-Michel Landecy, Daisuke Hirabayashi, Niklas Eschenmoser, Thomas Jantscher, Ruedi Walti, Philip Heckhausen, Dominique Uldry, Ingo Rasp, Maris Mezulis.

Frederic Krafft-Gloria