Edito

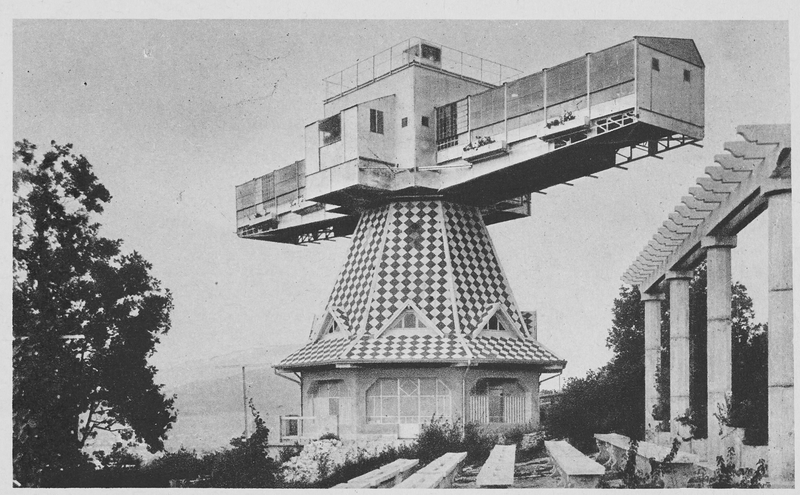

LA TOUR D’OMBRES / CHANDIGARH

Der Schattenturm ist eine Antwort auf die klimatischen Bedingungen von Chandigarh. Seine Fassaden bieten Lösungen für das Problem der Sonnenkontrolle entsprechend den vier Himmelsrichtungen durch die Schaffung von „Brise-Soleil", die das direkte Licht durch Reflexion filtern und streuen. Diese konstruktiven Prinzipien werden insbesondere in der Fassadenkomposition des Palastes der Versammlung umgesetzt. Auf dem „Geometrischen Hügel" stellen zwei parabolische Bögen die Unterschiede zwischen Sommer- und Wintersonnenwende im Verhältnis zum Sonnenlauf dar.

Fotografien aus der Ausstellung im Pavillon de l’Arsenal in Paris: Leben in Chandigarh, oder ein „Ideal der Moderne" in Indien. Wissenschaftliche Leitung: Jean-Michel Landecy, Architekt und Fotograf Anita Robert, Journalistin.

Die Notwendigkeit nachhaltigen Bauens, die in den vergangenen Jahrzehnten ins Bewusstsein gerückt ist, hat eine nie dagewesene Dringlichkeit erlangt. In diesem Zusammenhang kommt der Sonne und ihrer Energie, die in Form elektromagnetischer Strahlung unseren Planeten erreicht, eine fundamentale Bedeutung zu1. Wir nehmen ihr Licht und ihre Wärme wahr – elementare Naturkräfte, die wir einerseits gezielt für uns nutzen können, vor denen wir uns andererseits aber auch oft schützen müssen2. Dieses geschärfte Bewusstsein für Umwelt und nachhaltiges Bauen steht im Kontext einer umfassenderen Entwicklung, die von einer der tiefgreifendsten Krisen des westlichen Produktions- und Konsummodells gekennzeichnet ist. Die Verknüpfungen mit gesellschaftlichen Fragestellungen sind so vielschichtig, dass regelmäßig von einer globalen Krise westlicher Wertvorstellungen und einer fundamentalen Neuordnung der weltweiten politischen und wirtschaftlichen Machtbalance die Rede ist. Diese enge Wechselbeziehung zwischen ökologischen Herausforderungen und wirtschaftlich-sozialen Krisen ist keineswegs nur ein Phänomen der Gegenwart. Ihre Wurzeln reichen zurück in die 1960er und 1970er Jahre, im Anschluss an eine etwa dreißigjährige Phase exponentiellen Wachstums in industrieller Produktion, Konsum und Dienstleistungssektor – eine Epoche, die der französische Wirtschaftswissenschaftler Jean Fourastié prägnant als „Trente Glorieuses" (Die glorreichen Dreißig) charakterisiert hat3.

Das Wirtschaftswachstum dieser Ära wurde von keynesianischen Maßnahmen zur Nachfragestimulierung begleitet, die das Fundament für den modernen Wohlfahrtsstaat legten. Obwohl die materiellen Lebensbedingungen verlockend erschienen, entfalteten sie in zahlreichen Bereichen destruktive Wirkungen. Die kontinuierliche wirtschaftliche Expansion stieß zwangsläufig an ihre Grenzen, da sie erhebliche gesellschaftliche Kosten verursachte – darunter schwerwiegende Umweltschäden, die letztendlich zu einer tiefgreifenden Systemkrise führten4. Paradoxerweise breitete sich in den 1960er Jahren, trotz eines signifikanten Anstiegs des materiellen Wohlstands, ein kollektives Gefühl tiefer Unzufriedenheit, wachsender sozialer Ungleichheit und unterschwelliger Verbitterung aus5. John Kenneth Galbraith führt dies auf die strukturellen Verzerrungen des industriellen Systems zurück, das darauf ausgerichtet ist, das Konsumverhalten zu steuern und ständig neue Bedürfnisse zu wecken6. Der renommierte Ökonom Fred Hirsch ergänzt diese Perspektive, indem er aufzeigt, wie die Krise durch das Spannungsverhältnis zwischen dem rein materiellen Wert industrieller Massenprodukte und dem positionalen sowie sozialen Wert anderer Güter – einschließlich unserer natürlichen Umwelt – verschärft wurde7. Diese letztgenannten Güter unterliegen dem Prinzip des „positionalen Konsums", was bedeutet, dass ihr Wert paradoxerweise mit steigender Nachfrage sinkt – entweder durch intensive Nutzung bei theoretisch unbegrenzter Verfügbarkeit oder durch Übernutzung bei begrenzten Ressourcen8. Das Bildungswesen illustriert den ersten Fall anschaulich: Mit steigendem Bildungsniveau in der Gesellschaft nimmt die Wertigkeit von Schul- und Universitätsabschlüssen ab, was letztlich zu geringeren Verdienstchancen auf dem Arbeitsmarkt führt. Der Umweltbereich verdeutlicht den zweiten Fall: Je intensiver wir natürliche Ressourcen ausbeuten, desto stärker werden diese entwertet. Hirsch argumentiert, dass die Gesellschaft mit zunehmender Grundbedürfnisbefriedigung und wachsendem Wohlfahrtsstaat verstärkt nach Gütern mit positionalem und sozialem Wert strebte – genau jene Werte, die durch massenhaften Konsum gleichzeitig entwertet wurden, was unweigerlich in eine gesellschaftliche Krise mündete.

In diesem gesellschaftlichen Umfeld entstand die Umwelt- und Ökologiebewegung9. Der Club of Rome wurde 1968 an der Accademia dei Lincei ins Leben gerufen. Eine beeindruckende Gemeinschaft aus Intellektuellen, Wissenschaftlern, Nobelpreisträgern, Politikern und Unternehmern fand sich in dieser Vereinigung zusammen und veröffentlichte 1972 das bahnbrechende Werk Limits to Growth (Die Grenzen des Wachstums)10. Die Verfasser benannten darin fünf zentrale Entwicklungen, deren Eindämmung unerlässlich war, um schwerwiegende negative Folgen abzuwenden. Zwei dieser Aspekte – die Erschöpfung nicht erneuerbarer Ressourcen und die fortschreitende Umweltzerstörung – beschäftigen die Baubranche bis heute. So begannen in den 1960er Jahren in verschiedenen Ländern, die Schweiz eingeschlossen, erste wegweisende Versuche im Bereich des nachhaltigen Bauens11. Diese visionären Pionierarbeiten richteten ihr Augenmerk zunächst auf energetische Fragestellungen und förderten die passive Solarenergienutzung durch innovative Kollektorsysteme, durchdachte architektonische Gestaltungsprinzipien sowie die bewusste Auswahl geeigneter Materialien und Konstruktionstechniken12.

Das Ende der Ölkrise und die in die Kernspaltung gesetzten Hoffnungen als Lösung für Energieversorgungsprobleme führten zu einer kurzen Unterbrechung in der Suche nach nachhaltigen Baukonzepten. Seit den 1990er Jahren ist diese Thematik jedoch wieder fester Bestandteil sowohl der fachlichen Diskussion als auch der praktischen Anwendung und offenbart dabei zwei wesentliche Entwicklungslinien. Zum einen beobachten wir eine Horizonterweiterung - weg von rein energetischen Fragestellungen hin zu einem ganzheitlichen Nachhaltigkeitsverständnis, das auch Prinzipien der Kreislaufwirtschaft einschließt. Zum anderen zeichnet sich eine fortschreitende Spezialisierung der Fachdiskurse ab, verbunden mit der Etablierung von Standards und Normen, die häufig primär wirtschaftlichen Interessen dienen - zulasten architektonischer Qualität und eines integrierten Bauansatzes13. Diese Phänomene lassen sich als Ausdruck jener neoliberalen Wirtschaftskultur interpretieren, die der Wirtschaftssoziologe Giancarlo Provasi im Zeitraum zwischen den 1980er Jahren und der Krise von 2008 verortet - eine Ära, deren prägendes Kennzeichen nicht zuletzt die Technokratisierung zahlreicher Lebensbereiche war14.

Diese Situation manifestiert sich in der gegenwärtigen Zersplitterung der Forschung zum nachhaltigen Bauen, die bedauerlicherweise häufig zwischen den "exakten" Wissenschaften, Sozialwissenschaften, Ingenieurwesen und Technik sowie Verwaltung, Finanzwesen, Prozessmanagement und beruflicher Bildung fragmentiert ist. Stattdessen sollten sämtliche spezialisierten Fachbeiträge in einem harmonischen Diskurs zur nachhaltigen Architektur vereint werden, die als essenzielles Instrument zur Bewältigung der drängendsten ökologischen und gesellschaftlichen Herausforderungen unserer Zeit anerkannt wird. Es ist von fundamentaler Bedeutung, die Diversität wissenschaftlicher und beruflicher Ansätze zu fördern und sie gleichzeitig in ein kohärentes Gesamtkonzept zu integrieren15, um einer weiteren Fragmentierung entgegenzuwirken. Die 2018 in Davos institutionalisierte Definition der Baukultur stellt einen Versuch dar, diese Gefahr einzudämmen, indem sie die vielschichtigen Aspekte dieser Pluralität unter einem verbindenden Leitgedanken zusammenführt16.

Diese Ausgabe sowie die gesamte Reihe, die AS Architecture Suisse den vier Urelementen der vorsokratischen Philosophie widmet – dem Wasser (AS 229), der Erde (AS 233), der Sonne (AS 235) und der Luft (in Planung) – leistet einen wertvollen Beitrag zur Weiterentwicklung und Verbreitung der Baukultur. Die Publikation präsentiert eine reichhaltige Sammlung analytischer Dokumentationen herausragender Architektur- und Landschaftsprojekte. Auch wenn diese Zusammenstellung keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt, verdeutlicht sie eindrucksvoll, dass das Streben nach qualitativ hochwertigem Bauen – unter Berücksichtigung ästhetischer, struktureller, technischer, funktionaler und ökologischer Aspekte – in der Schweiz wie auch international eine lange Tradition hat. Diese Beispiele bilden einen unschätzbaren Wissens- und Erfahrungsschatz, der dazu beiträgt, aktuelle Entwicklungen zu bereichern und zu konsolidieren.

In Soleil werden, wie auch in den anderen Ausgaben der genannten Reihe, zahlreiche Fachleute zusammengebracht, um theoretische und praktische Beiträge zu liefern. Diese führen uns zurück zum ursprünglichen, tiefgründigen Wesen der Architektur – verstanden als die Kunst, bewusst zu bauen und Landschaften sinnvoll zu gestalten. 17

Salvatore Aprea

1 Siehe Patrick Chiché in dieser Ausgabe.

2 Siehe Eric de Thoisy, „Solarium", in dieser Ausgabe.

3Jean Fourastié, Les trente glorieuses, Paris, Fayard, 1979.

4 Jean Fourastié, Le grand espoir du XXe siècle, Paris, Presses universitaires de France, 1949. David Le Bris, Elie Gray, „Prédire à la fois les Trente Glorieuses et une stagnation économique après 2000, Jean Fourastié 1949", Revue française d'économie, 3, 2023, S. 31–59.

5 Fourastié, op. cit., 1979.

6 John Kenneth Galbraith, The New Industrial State, London, Hamish Hamilton, 1967.

7 Fred Hirsch, Social Limits to Growth. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1976.

8 Giancarlo Provasi, "Dai Trenta gloriosi all’affermazione del neoliberismo: forme di integrazione e «grandi trasformazioni»." Stato e mercato, n. 116, 2019, S. 175-212.

9 Hirsch, op. cit., p. 19.

10 Donella Meadowns, Dennis, Meadowns, Jørgen Randers, William W. Behrens III, The Limits to Growth: A Report for the Club of Rome's Project on the Predicament of Mankind. New York, NY: Signet Book, 1972.

11 Siehe Cyril Veillon, „Erhellt die Sonne die Architektur?", Bruno Marchand, „Die Zukunft ist solar: Das experimentelle Werk dreier Pioniere. Architektur und Energiewende in der Westschweiz in den 1970er und 1980er Jahren" und Matyas Enz, „Mit der Sonne bauen: Ueli Schäfer und die Sprache der solitären Architektur" in dieser Ausgabe.

12 Siehe C. Veillon, op. cit., B. Marchand, op. cit., M. Enz, op. cit., Maggie Martin, „Einziehbare Markisen: Die verkannten Helden des schweizerischen modernistischen Ideals", Francesco Frontini, „Tessiner Sonne" in dieser Ausgabe.

13 Zur Vorherrschaft wirtschaftlicher Interessen auf Kosten der architektonischen Qualität siehe Dimitri Démétriadès in dieser Ausgabe.

14 Die anderen Aspekte sind der freie Markt und der Wettbewerb. Giancarlo Provasi, „Dai Trenta gloriosi all'affermazione del neoliberismo: forme di integrazione e «grandi trasformazioni»", Stato e mercato, Nr. 116, 2019, S. 175-212.

15 Die Transformation des Territoriums kann auch eine effizientere Nutzung des bestehenden Gebäudebestands beinhalten. Zu diesem Thema siehe Rey, Liman, Meylan, „Symbiotisches Wohnen", in dieser Ausgabe.

16 Siehe Dimitri Papadaniel in dieser Ausgabe.

17 Zu den negativen Folgen, die die Installation von Photovoltaikmodulen bei fehlender rigoroser Analyse der architektonischen und landschaftlichen Qualität nach sich ziehen kann, siehe Renato Salvi, „Die Einsamkeit der Landschaft", in diesem Text.

Anmerkung der Redaktion

Liebe Leserinnen und Leser von AS,

Dies ist unsere dritte Ausgabe, die den Elementen gewidmet ist:

Wasser im Jahr 2023 (AS 229 - H2O)

Erde im Jahr 2024 (AS 233 - Terra Firma)

Sonne im Jahr 2025 (AS 235 - Soleil)

In dieser Ausgabe finden Sie unsere Auswahl von Projekten hauptsächlich aus der Schweiz sowie einige historische Referenzen aus der Schweiz und dem Ausland.

Die thematischen Ausgaben von AS sind als Ausstellung auf Papier konzipiert und gestaltet. Eine Entdeckung oder Wiederentdeckung der Pioniere, jener Menschen, die den Mut hatten, über etablierte Grenzen hinaus zu denken, verbunden mit einer Auswahl realisierter Projekte von den 1970er Jahren bis heute, wobei auch die Kunst nicht zu kurz kommt, in dieser Ausgabe vertreten durch Sandrine Pelletier. Es ist für uns selbstverständlich unmöglich, alle technologischen Fortschritte, alle Industriellen und alle Projekte aufzulisten oder zu erwähnen, die die Sonne nutzen. In diesem Jahr haben zahlreiche Zeitschriften einen Teil ihrer redaktionellen Linie der Sonne gewidmet. Diese ergänzen unsere Ausgabe, und wir empfehlen Ihnen die Lektüre.

Einer Sache können wir uns sicher sein: im Guten wie im Schlechten wird die Sonne durch ihre Energie und ihr Licht eines der wichtigsten Elemente für unsere zukünftige Gesellschaft sein. Es liegt an uns zu verstehen, wie wir sie intelligent nutzen können, indem wir die in der Vergangenheit geleistete Arbeit ernst nehmen, die aktuellen technologischen Fortschritte berücksichtigen, uns von internationalen Projekten inspirieren lassen und dabei unsere Überlegungen auf die Frauen und Männer richten, die in dieser Welt leben werden. Es ist daher einmal mehr entscheidend, die Bedeutung der Architektur zu betonen, das heißt, für die Menschen etwas zu schaffen, das sie schützt und in dem sie in der sie umgebenden Welt leben können, mit einer intelligenten Bautechnik, einer Ästhetik und einer humanen sozialen Sensibilität für alle.

Diese Ausgabe hätte nicht ohne die wertvolle Hilfe von Salvatore Aprea, Bruno Marchand, Patrick Chiché, Dimitri Dimitriades, Dimitri Papadaniel, Cyril Veillon, Renato Salvi, Eric de Thoisy, Maggie Martin, Ludo Groen, Mathyas Enz, Emmanuel Rey und Martine Laprise, Alberto Caruso, Charles von Buren, Laura von Hagen, Eliane Rodel, Maria de Gibert, Christophe Lietz, Françoise Jaunin, Sandrine Pelletier - die uns die Titelbilder 2025 schenkt - sowie der beteiligten Fotografen realisiert werden können, insbesondere: Jean-Michel Landecy, Daisuke Hirabayashi, Niklas Eschenmoser, Thomas Jantscher, Ruedi Walti, Philip Heckhausen, Dominique Uldry, Ingo Rasp, Maris Mezulis